悩んでいる人

悩んでいる人知財検定3級、申し込んだけどそろそろ勉強しないとやばいよな…

テキストもまだ買ってないよ。テキスト以外で合格方法もあるのかな?

悩んでいる人

悩んでいる人テキストを買ったはいいけど、どうやって勉強したらいいんだろう、テストまであと2週間もないよ。どうしよう…

悩んでいる人

悩んでいる人とりあえず公式テキスト買ったけど、他に何かやった方がいいのかな?お金もかかるし、1回で受かりたいよな…

こんな悩みはありませんか?分かります。私も知財検定を申し込み後、試験が近づくにつれて超あせってましたから。

でも安心してください、知財検定3級はしっかり対策すれば誰でも一発で合格できます。

✔︎本記事の内容

- 知財検定3級の傾向と対策

- 知財検定3級に必要なもの3選

- 知財検定3級のおすすめの勉強法

ユウイチロウ

ユウイチロウ試験前に公式テキストは買ったものの、さらっと読んだだけで正直めっちゃあせりました。けど、2週間前からしっかり対策することで学科、実技ともに90点以上とることができています。

今回は、僕の実体験をもとにオススメの勉強方法を余すことなく解説します。

✔本記事の信頼性

下は、実際に知財検定の公式マイページのスクショです。実際に2018年11月の試験で90%以上の正答率でした。

それでは、ぜひ最後までお読みください。

知財検定3級とは?

知財検定3級のレベル感を解説

知財検定3級は、国家資格の1つですが誰でも受験可能な資格です。とはいえ、ノー勉強では絶対受かりません。理由は、特許法や商標法、著作権法など法律に関する知識が問われるため知識がないとほとんど解けないからです。

では、実際のレベル感はどの程度なのか?

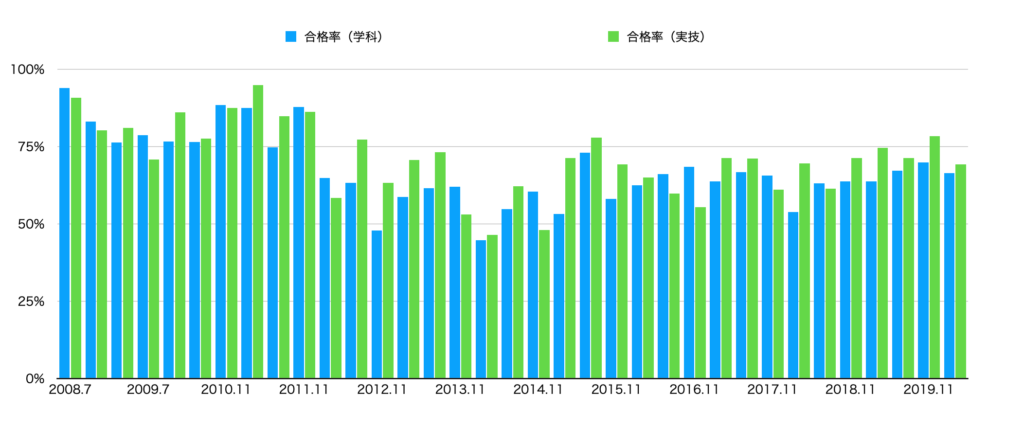

合格率ですが学科は68%、実技は71%です。いずれも平均で計35回分の統計。知財検定3級は2008年からスタートしており、僕が調べた結果、2014年頃をピークに合格率が50%を下回るようになっています。

しかし、近年は約70%程度で安定しており、問題の難易度も安定傾向といえますね。

知財検定3級の受験者対象とは

以下、公式サイトから試験の対象者像を引用してみました。

3級(管理業務)

知的財産分野について、初歩的なマネジメント能力がある。

具体的には、企業・団体(学校・官公庁等)において知的財産分野の特にブランド保護、技術保護、コンテンツ保護、デザイン保護、契約、エンフォースメント(権利行使)に関する初歩的知識を有し、それに関する課題を発見することができ、一定条件下ではその課題の解決までできる技能がある。

※http://www.kentei-info-ip-edu.org/range.html

基本的には、知的財産である、特許や商標、意匠などの初級レベルの知識を持っているヒトで、メーカーで開発をしているヒト、Web系で著作権などコンテンツを作ったりするヒトに必要なスキルを証明するものですね。

また、僕は2級も受験経験がありますが、3級はかなり初歩的でありぶっちゃけ勉強すれば高確率で合格することができますよ。

理由は、3つあります。

- マークシート問題で3択であること

- ひっかけ問題が少ないこと

- 合格点が70%以上であること

順番に解説していきますね。まず、マークシートで3択であることから約33%の確率で正答できるので、正直全然分からない問題が出ても安心。しかも、ひっかけ問題も2級より少ないのでしっかり読めば正答を絞り込みやすいんです。

さらに、合格点が70点っていうのも良くて、計30問ある中で9問も間違えても合格できるんですよ。

なお、実技試験はマークシートではないですが、実際は選択式でありほぼマークシートのようなもの。実技といっても全然気にする必要はないんです。

知財検定3級の傾向と対策

ここでは、傾向と対策ということで、以下のポイントで解説します。

- 問題の出題傾向

- 必要なテキスト3つ

- 動画学習サービス3つ

【2021年最新版】知財検定3級の出題傾向

直近3年の知財検定の出題傾向ですが、僕が過去問をがっつり調査して結論を出しました。※過去問

【過去3年】学科試験の傾向

| 領域 | 第36回 | 第34回 | 第34回 |

| 特許・実用新案 | 6問/30問 | 7問/30問 | 6問/30問 |

| 意匠 | 2問/30問 | 3問/30問 | 3問/30問 |

| 商標 | 5問/30問 | 4問/30問 | 4問/30問 |

| 著作権 | 9問/30問 | 9問/30問 | 11問/30問 |

| 条約(パリ条約など) | 3問/30問 | 3問/30問 | 2問/30問 |

| その他(独禁法など) | 5問/30問 | 4問/30問 | 4問/30問 |

学科試験は著作権、特許をまず重点的に対策するのが良きです。

理由は、その2つの領域で出題率が50%以上だからです。時間がない方はまずこの2領域をガッツリ勉強するのが良いでしょう。

【過去3年】実技試験の傾向

| 領域 | 第36回 | 第34回 | 第34回 |

| 特許・実用新案 | 11問/30問 | 10問/30問 | 10問/30問 |

| 意匠 | 4問/30問 | 3問/30問 | 4問/30問 |

| 商標 | 5問/30問 | 6問/30問 | 5問/30問 |

| 著作権 | 8問/30問 | 9問/30問 | 8問/30問 |

| 条約(パリ条約など) | 1問/30問 | 1問/30問 | 2問/30問 |

| その他(独禁法など) | 1問/30問 | 1問/30問 | 1問/30問 |

実技試験は学科試験以上に特許、著作権を重点的に対策するべきですね。

というのも、50%以上の出題率に加え、最初の12問は必ず特許、著作権に関する○✕とその理由を回答する問題が出題されています。

公式テキストを活用した勉強に必要なモノ3つ

上記の著作権、特許の勉強を優先するにしても公式テキスト、厳選過去問題集、過去問3年分をしっかりやれば90点は余裕。

けど、知財検定の公式テキストって2つ揃えると合計で¥6,000超えるんですよね。ぶっちゃけ結構高い。後にオススメのサービスも紹介しますね。

①公式テキスト

まだ買ってない人は必ず最新版を買いましょう。知財関連の法律はけっこう変わりますので。

②公式の厳選過去問題集

過去問題集は厳選された計180問の良問のみを解くことができ、何より解説がついているのがメリットです。

過去問は正直、初心者が見ても回答することはできますが、正解、不正解の理由が分からず困ってしまいます。なので、解説がしっかりついているものを買うのが良きですね。

③公式サイトの過去問3セット

参考リンクで基本過去3年分の過去問をダウンロードできます。

※http://www.kentei-info-ip-edu.org/exam_kakomon.html

公式テキスト以外での有効なサービス3選

①オンスク.jp

料金は¥980/月〜です。最初は無料体験もできるのでテキスト買っての王道パターンじゃなくてもコスト安く勉強したい方にとっておきですね。

月額¥980のサービスでも教材のダウンロードもできて動画学習もできる。なので、1ヶ月だけ契約し、がっつり動画学習して教材だけスマホやPCにダウンロードした後で復習。あとは、無料の過去問で対策するだけでもぶっちゃけ十分です。

僕のときはこんな素敵なザービスはありませんでした。無料体験もできるので気になる方はみてみましょう。

②スタディング

こちらもオンラインの動画教材です。無料講座を試してみることも可能です。正直安すぎるのはこわいな、けどテキスト揃えるよりは安く学べないかなと思う方向けのサービスですね。

価格は¥3,900なので、公式テキストと過去問題集を買うより安くしっかり勉強できますよね。

公式テキストよりもコスパが高いといえます。

③資格スクエア

こちらは、現役の弁理士からしっかり知財検定の対策を受けることができるサービスです。

実は公式テキストと連動し、参考書にして動画講義を受けるスタイルです。なので、テキストは買ったはいいけど、どうやって勉強して良いか全然分からない方に有益なサービスです。

価格は¥1000/月〜でオンスク.jpと同程度ですね。

なお、こちらも初回講座の視聴は会員登録すれば無料で使えます。公式テキスト買ったけど、勉強に苦戦している方に良きサービス。

知財検定3級のおすすめの勉強方法

公式テキスト&厳選過去問編

公式テキストはまずさらっと流れに沿って読みます。

その時、各テーマの最初でとある設定でクイズが出題されます。それを解きながら読み進めるとより効率的に学ぶことができますよ。

なお、知財検定3級レベルの概要をがっつり無料でインプットするなら以下のYouTube動画がおすすめ。某大学の准教授の村井Pこと、知財系ユーチューバーです。

YouTubeで復習しながら、公式テキストで学んだ内容を復習すると頭に残りやすいですよ。

その後、厳選過去問題集をしっかりやればぶっちゃけ70〜80点は余裕で狙えます。公式テキストとテーマがリンクしていますので、公式テキストと連携して勉強しやすくかなりオススメです。

ただ、さらにもっと上を目指したいなら、やはり過去問を時間を測ってやるのみ。

無料の過去問3セットで間違った問題をやり直す

過去問は前にも書きましたが3回分無料ダウンロードできます。ただし、解説はないので自分で間違った問題は復習する必要があります。

そんな時、3級問題を解説してくれてる村井PのYouTube大学がめっちゃ役立ちます。

なお、過去問は45分でしっかり時間を測ってやるのが良いですよ!!

過去問は自分で回答していきながら、答え合わせをしてなぜその選択肢になるのか理由が分からなければ意味がありません。なので、YouTubeや公式テキスト、動画教材を上手く活用してがっつり答え合わせをしましょう。

これがかなり大切で自分でその理由をリサーチしていく過程でかなりの力がつきますよ。

特許、商標、意匠については横串しでまとめて整理する

特許、商標、意匠は似たような用語、例えば、新規性喪失の例外規定、国内優先権、出願審査請求など。

けど、それぞれの法律であったりなかったり、期間が違ったりします。そんな時は横串しまとめて整理するのがおすすめ。

| 新規性喪失 の例外規定 | 国内優先権 | 出願公開 | 出願審査 請求 | 権利の 存続期間 | 異議申し立て | 無効審判 | |

| 特許 | ○ | ○ | ○ | ○ | 出願から20年 | ○ 公報発行日 から6ヶ月以内 | ○ 利害関係人のみ |

| 実用新案 | ○ | ○ | ✕ | ✕ | 出願から10年 | ー | ー |

| 意匠 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | 登録から20年 | ✕ | ✕ 誰でもOK |

| 商標 | ○ | ✕ | ○ | ✕ | 登録から10年 | ○ 公報発行日 から2ヶ月以内 | ○ 利害関係人のみ |

こんな感じでどの法律によって若干変わってくるので横串しでまとめておくと自分の理解が深まりますよね。

以上、知財検定3級に合格に必要なテキストからテキスト以外のサービスを紹介し、傾向と対策、おすすめの勉強方法を解説していきました。

ぶっちゃけ3級は合格点は7割ですし、合格率も70%なのでしっかり勉強すれば必ず合格することができます。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

今回は以上となります。